La culture du viol, c’est quoi ?

En France, 1 viol y est commis toutes les 6 minutes. Dans 91% des cas de viols, ou tentatives, les victimes connaissent leur agresseur. 94% des plaintes pour viol sont classées sans suite. Ces chiffres sont le fruit d’un système qui permet à la culture du viol de prendre racine et de s’ancrer dans notre société.

1- Origine et définition de la culture du viol

Le terme « culture du viol » est apparu dans les années 70 aux Etats-Unis, dans les milieux militants. Il s’est popularisé en Europe dans les années 2010.

Le terme « culture du viol » désigne un ensemble d’attitudes, de mécanismes et de comportements au sein de la société, qui tendent à minimiser, normaliser, voire encourager les violences sexuelles et le viol. La culture du viol se manifeste également par une tendance à inverser la responsabilité d’une agression, en remettant en question la parole des victimes et en les culpabilisant.

2- Des définitions clés

Pour bien comprendre cet article, je vous invite à prendre connaissance des définitions suivantes.

Consentement : Pour donner son consentement, une personne peut dire qu’elle est d’accord, avec des mots, des gestes ou une attitude. Être silencieux·se ne veut pas dire accepter. De plus, une personne peut consentir à certaines activités sexuelles et ne pas consentir à d’autres. Une personne peut décider, une fois l’acte sexuelle déjà commencé, de cesser à tout moment. Si la personne exprime le souhait d’arrêter avec des gestes, des paroles ou une attitude, le ou la partenaire doit cesser ce qu’il·elle est en train de faire. Une personne qui dort ou qui n’est pas consciente n’est jamais consentante, même si elle avait donné son accord en amont.

Agression sexuelle : Lorsqu’on ignore ou méprise le consentement, cela mène à des agressions sexuelles. Une agression sexuelle est définie comme une atteinte commise avec violence, contrainte, menace ou surprise (article 222-22 du Code pénal). Les zones concernées sont les fesses, les parties génitales, les seins, la bouche et entre les cuisses.

Viol : Il est défini comme un acte de pénétration sexuelle (vaginale, anale ou orale) commis par violence, contrainte, menace ou surprise. (article 222-23 du Code pénal).

3- Comment la culture du viol s’ancre dans notre société ?

Divers comportements, discours et dynamiques sociétales participent à banaliser, excuser, minimiser, voire encourager le viol. Les violences sexistes et sexuelles ou encore le harcèlement de rue sont des exemples de comportements que, en tant que femmes, nous avons appris à ne pas toujours remettre en question, souvent par peur de faire des vagues ou par honte.

Pour comprendre que l’on est dans un système bien établi, il faut en comprendre les mécanismes.

3-1 Les mécanismes de normalisation et de banalisation

La normalisation des comportements sexistes et du harcèlement soutien la culture du viol. Les commentaires sexistes sont souvent ignorés ou pris pour des « blagues ». Et le harcèlement de rue est parfois perçu comme un « compliment ». La tolérance et la minimisation de tels comportements créent un environnement où les attitudes inappropriées deviennent acceptables, banales, voire attendues.

La minimisation des violences sexuelles renforce également cette culture du viol. Lorsqu’une personne témoigne de harcèlement ou d’agression et que sa parole est mise en doute ou niée, cela empêche la victime de légitimer ce qu’elle a vécu. Qualifier les violences « d’erreurs » ou de « malentendus » empêche la victime d’avoir confiance en elle, d’oser prendre la parole et de rendre visible son expérience.

La culpabilisation des victimes, ou victim-blaming, est un pilier central de cette culture. En questionnant la tenue ou le comportement d’une victime, en demandant « Pourquoi elle portait ça ? » ou « Pourquoi elle était dehors si tard ? », on déplace la responsabilité de l’agresseur vers la victime. Cette logique insinue que la victime « l’a cherché » en étant « provocante », en flirtant ou en consommant de l’alcool. En parallèle, l’excuse quasi systématique offerte aux agresseurs participe à banaliser le viol. On justifie leurs actes par des circonstances atténuantes comme « il a trop bu », « il est jeune, il ne savait pas » ou « non j’le connais il n’est pas comme ça ». La « nature masculine » est aussi parfois invoquée pour excuser des comportements déplacés, comme si ces actions étaient inévitables : « Les garçons ont des besoins, des pulsions ».

3-2 Les stéréotypes sexistes et idées reçues renforcent la culture du viol

Des stéréotypes telles que « les femmes ne savent pas ce qu’elles veulent », « quand elles disent non, elles pensent oui » ou encore « les femmes aiment être humiliées et violentées même si elles ne le disent pas », sont des idées reçues et des stéréotypes sexistes profondément enracinés dans les sociétés patriarcales. Ces stéréotypes sont utilisés pour minimiser ou excuser des comportements abusifs. Ils s’ancrent dans la société, notamment, car ils sont largement propagés à travers les médias, les films et même dans certains discours sociaux.

Les idées sur ce qui constitue un viol et ce qui ne l’est pas sont alarmantes : 21% des français (pourcentage non exhaustif) estiment que forcer sa partenaire à avoir un rapport sexuel alors qu’elle le refuse n’est pas un viol. Et 1 français sur 4 considère que forcer une personne à faire une fellation n’est pas un viol. Dans les 2 cas, il s’agit de viol, que l’agresseur soit le partenaire de la victime ou non. N’oublions pas que « dans 91% des cas de viols, ou tentatives de viols, les victimes connaissent leur agresseur ».

4- L’impact des médias et des œuvres culturelles sur la culture du viol

Les médias, les œuvres audiovisuelles et littéraires façonnent notre vision de l’amour et de la sexualité, en véhiculant des stéréotypes et des idées reçues, basées sur le patriarcat.

Dans les médias et les œuvres culturelles, les personnages féminins sont souvent cantonnés à des rôles passifs, stéréotypés et le consentement est souvent ignoré. Certains récits perpétuent des stéréotypes genrés qui normalisent les rapports de domination. Le non consentement, le sexe forcé et la domination masculine sont très souvent érotisés, à tel point qu’ils deviennent invisibles.

4-1 Le rôle des médias

Dans les médias, les femmes sont souvent réduites à des objets sexuels, ce qui contribue à renforcer la culture du viol. Publicités, films et séries montrent fréquemment des personnages féminins dénués de profondeur, où leur corps devient l’élément central de leur identité. De plus, les relations déséquilibrées ou abusives entre un homme et une femme sont parfois idéalisées, allant même jusqu’à romantiser le non consentement.

Certaines scènes montrent des personnages masculins forçant des contacts physiques ou poursuivant l’héroïne malgré ses refus. Cela véhicule des messages tels que « Non veut dire peut-être » ou « Avec assez d’insistance, on finit par obtenir ce qu’on veut ».

4-2 « Les baisers-volés » romantisés

Dans beaucoup d’œuvres audiovisuelles, « les baisers volés » son romantisés. Pourtant, s’il l’on veut en finir avec la culture du viol, on devrait qualifier ces actes de baisers illégaux. On retrouve notamment des scènes de baisers non consentis dans « Shrek » « Les indestructibles », « Game of Thrones ».

Pourquoi est-il dangereux de romantiser les « baisers volés » ? Ces scènes, largement présentes dans les films, séries et dessins animés, mettent en avant des situations où le consentement est ignoré. Dans de nombreuses œuvres, la personne ou le personnage qui reçoit ce baiser réagit positivement, ce qui pose problème. Les fictions représentent fréquemment des personnages féminins qui, bien qu’ils n’aient pas donné leur consentement au départ, semblent finalement satisfaits ou heureux. Cela normalise l’idée que cet acte est acceptable, voire souhaitable, alors qu’il s’agit en réalité d’un abus.

4-3 L’insistance d’un homme comme preuve d’amour

Dans de nombreuses œuvres culturelles, un homme qui poursuit une femme ou qui est insistant, malgré le refus de cette dernière, est perçu comme un héros romantique. Son insistance peut être vue comme une preuve de sa passion. Ce comportement romantisé, ignore le consentement et fait du « non », une étape de la séduction.

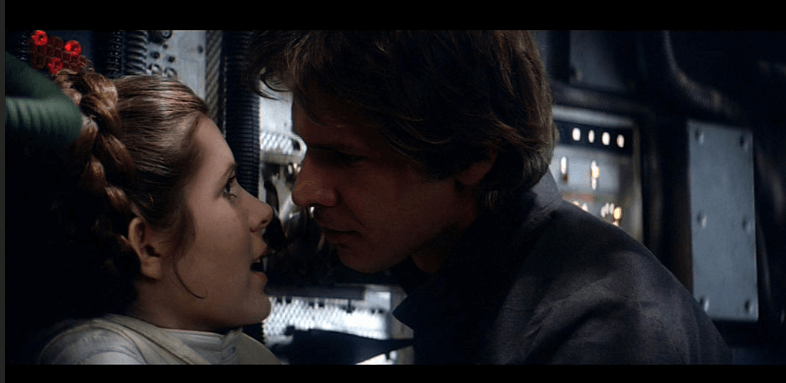

Exemple : Dans Star Wars, la dynamique entre Han Solo et la princesse Leia illustre une forme de séduction par insistance. Dès leur première rencontre, Han, audacieux et charmeur, ne semble pas se décourager des refus de Leia. Malgré l’absence d’intérêt de la princesse, il persiste avec des remarques flatteuses et une attitude de protecteur. À la fin, elle finit par céder.

Cette persistance de Han Solo renforce l’idée que l’insistance d’un homme peut, à la longue, amener une femme à céder, ce qui minimise le consentement explicite et libre. Ce type de dynamique, bien qu’elle semble romantique à l’écran, véhicule un message problématique, où le respect des limites de l’autre (dans cet exemple, Leia) est relégué au second plan.

5- Des solutions et des ressources

Il n’y a pas de solution miracle pour éradiquer la culture du viol. Le système entier est à remettre en question et les comportements néfastes sont à déconstruire.

5-1 Changeons le système actuel

Un système construit peut être déconstruit. Pour cela quelques pistes de choses possibles à mettre en place :

- Prendre en charge de façon thérapeutique les agresseurs (notamment ceux incarcérés). Cela pourrait contribuer à une évolution positive de la société. L’objectif serait de travailler sur leurs comportements et traumatismes pour réduire les risques de récidive. Cela nécessite une approche rigoureuse et encadrée, axée sur la responsabilisation et la prévention. Cependant, il est important de rappeler que de nombreuses agressions sexuelles (la plupart) ne sont ni signalés, ni reconnus comme tels, et échappent ainsi à toute sanction judiciaire. Ce manque de reconnaissance laisse une grande part des agresseurs hors du système pénal, rendant difficile une prise en charge efficace à large échelle.

- Proposer des cours d’éducation sexuelle et de consentement animés par des professionnel·les. L’objectif est d’apprendre à chaque personne à identifier ses besoins, ses envies, ses non-envies et ses limites. Cette compréhension de soi favoriserait également le respect des besoins et des limites d’autrui, contribuant ainsi à des relations plus saines et respectueuses.

- Choisir en conscience les fictions que l’on regarde et que l’on montre aux autres, à ses ami·es, à ses enfants. De même pour les livres.

- S’informer davantage sur les mécanismes de la culture du viol, sur le consentement, sur le désir.

- Parler de ces sujets avec des personnes que l’on aime.

- Redéfinir la pornographie en valorisant le consentement, les rapports protégés, la présence de femmes actives et respectées.

- Offrir plus de budget pour les femmes victimes (solutions d’hébergement, associations).

- Offrir une meilleure prise en charge des victimes de violences, afin qu’elles ne se sentent pas illégitimes de dénoncer les agressions vécues.

Rappel important : En France, la police et la gendarmerie ont l’obligation de recevoir une plainte déposée par une victime de violences sexuelles, quel que soit le contexte. Il est crucial de faire valoir ce droit pour que justice puisse être rendue.

5-2 Des ressources pour les victimes

Ressources utiles pour les victimes de violences sexuelles :

- Appeler le 3919 pour le soutien aux victimes de violences.

- Contacter le planning familial de votre ville.

- Se renseigner auprès du réseau France Victimes pour l’hébergement.

- Appeler le 17 pour toute urgence.

- Écrire au 114 (numéro SMS pour les urgences).

Un outil utile : Le violentomètre pour évaluer les comportements violents dans une relation.

6- Conclusion

Bien que la culture du viol soit encore largement présente dans notre société et que la réalité à ce sujet reste sombre, il est encourageant de constater une évolution positive dans certaines œuvres contemporaines, telles que des séries ou des livres, notamment destinés aux enfants (exemple : les livres jeunesses de Thomas et Ophélie). Ces créations s’inscrivent dans une mouvance qui valorise le consentement, le respect et l’égalité, contribuant ainsi à déconstruire les stéréotypes genrés et à promouvoir des relations saines dès le plus jeune âge.

Tu veux creuser le sujet ? 👇🏼

Des comptes Instagram inspirants : Petite lecture inclusive, Intrépide studio, milles miettes

Comprendre la culture du viol de manière plus approfondi avec : Arte et Camille et Justine

Réfléchir au consentement sur : Mon parcours handicap Qu’est-ce que le consentement

Un Commentaire

Les commentaires sont fermés.